铸牢中华民族共同体意识

从“华夏”到“中华”

——试论“中华民族”观念的渊源

晁福林

北京师范大学

史学理论与史学史研究中心

铸牢中华民族共同体意识研究基地(培育)

【原刊于《史学史研究》2020年第4期】

摘要:早在商和西周时期就有了“夏”和“华”字,周人自称“有夏”,是高举“夏”这面光荣的旗帜来号令诸族归附,主要是取“夏”的大美之义。西周时期,“华”字已是人们形容非常美丽以致盛大辉煌的用词。春秋战国时期的“华夏”指文化水平高的诸侯国,亦可谓是“礼义之邦”。“中国”一词最早的文字记载见于西周成王时的青铜器《何尊》铭文。魏晋时期,将“中国”与“华夏”两词融合,“华夏”之称逐渐演化为“中华”。清末以降的思想家们多以“中华”和“中华民族”自励,如梁启超、杨度、章太炎等多次讲到关于中华民族复兴的问题。近代以来,各个民族、各个社会阶层的人们无不为“中华民族”这一个庄严的称谓而自豪和骄傲。我们完全可以说,作为我国诸民族集合称谓的“中华民族”,源远流长,是各民族人民不断选择和认可的观念的结晶。

关键词:夏;华夏;中国;中华民族

“中华民族”,是生活在中国土地上的诸民族庄严的集合称谓。这个称谓源远流长。追溯其源可以到先秦时期的“华夏”观念。研究“华夏”观念之源,需要从甲骨文、金文以及古文献里的“夏”“华”“中国”等记载开始讨论。这是因为文字是人的意识、观念的结晶,相关的古文字资料记载了这些观念的诸多因素,我们的讨论就从这里开始。

先来说“夏”。

专家对于甲骨文“夏”字的探寻,近年来主要在以下两个方面展开:第一是重新认识甲骨文“ ”字。过去多释这个字为“

”字。过去多释这个字为“ ”,近年有专家新释为“夏”,如詹鄞鑫先生分析历来的相关考释,指出这个字有加“日”旁和不加“日”旁的两类,添加“日”旁者,是“专为四时之名而造的字”。另一个附加手持长柄斧鉞的作“

”,近年有专家新释为“夏”,如詹鄞鑫先生分析历来的相关考释,指出这个字有加“日”旁和不加“日”旁的两类,添加“日”旁者,是“专为四时之名而造的字”。另一个附加手持长柄斧鉞的作“ ”形的字“是夏字的初形或异构”。第二个进展是新释出甲骨文夏字。如甲骨文作

”形的字“是夏字的初形或异构”。第二个进展是新释出甲骨文夏字。如甲骨文作 形者,过去或释为“猴”、“夔”、“猱”等,曹定云先生释为“夏”,并且指出这个夏字,见于以下卜辞:

形者,过去或释为“猴”、“夔”、“猱”等,曹定云先生释为“夏”,并且指出这个夏字,见于以下卜辞:

己巳卜,雀不其氐夏。

己巳卜,雀氏夏。十二月。(见下图)

这是一版武丁时代的卜辞。卜辞里的这个“夏”或应当指商代的夏遗民之族。这版卜辞从正反两个方面贞问,是否由“雀”率领夏族从事某项事务。名“雀”者,是雀族首领,亦是商王武丁时期的著名将领,常衔王命而行事。此外,刘钊先生指出,三期甲骨卜辞的作贞人名的 ,也应当是“夏”字。殷卜辞里关于“禹”和夏族后裔“杞”的记载,都与“夏”有关系,值得再探索和研究。总之,专家的这些探寻和研究都是有重要学术意义的发现。甲骨卜辞里的夏字,虽然现今还在继续探索的阶段,但可以肯定,殷商时代的人对于夏王朝应当有历史记忆存在,我们从甲骨卜辞里会有更多的发现。

,也应当是“夏”字。殷卜辞里关于“禹”和夏族后裔“杞”的记载,都与“夏”有关系,值得再探索和研究。总之,专家的这些探寻和研究都是有重要学术意义的发现。甲骨卜辞里的夏字,虽然现今还在继续探索的阶段,但可以肯定,殷商时代的人对于夏王朝应当有历史记忆存在,我们从甲骨卜辞里会有更多的发现。

关于“夏”字,《说文》谓这个字“从 ,从頁、从臼。臼,两手。

,从頁、从臼。臼,两手。 ,两足”,从这个解释可以看出,夏字原是“人”之形体状,所从之“頁”,《说文》训谓“头也”,人头加上双手、两足,就是人体形状。再看《说文》对夏字的训释:“夏,中国之人也。”为什么单将“中国之人”提出来训释“夏”字呢?

,两足”,从这个解释可以看出,夏字原是“人”之形体状,所从之“頁”,《说文》训谓“头也”,人头加上双手、两足,就是人体形状。再看《说文》对夏字的训释:“夏,中国之人也。”为什么单将“中国之人”提出来训释“夏”字呢?

原来,这是汉代人对于夏王朝的历史记忆的结果。司马迁说夏王朝初期已经使天下形成了如下的情况:

九州攸同,四奥既居……四海会同,六府甚修,众土交正(征),致慎财赋。咸则三壤成赋。中国赐土姓:祗台德先。

司马迁的“九州”说,取自《尚书·禹贡》篇。关于这段话,后来的《尚书·禹贡》伪孔传以“九州同风,万国共贯”来做解释,唐儒孔颖达发挥其意蕴说:“‘四海’,谓四海之内,即是九州之中,乃有万国。万国同其风化,若物在绳索之贯,故云‘九州同风,万国共贯’。”《史记集解》引郑玄说,谓“中国即九洲也。天子建其国,诸侯祚之土,赐之姓,命之氏,其敬悦天子之德既先,又不距违我天子政教所行。”依照司马迁、郑玄的说法,夏王朝和以前的时代相比,有这样三个方面的特色。一是,指出了广大区域里人们的融汇。他所说的“九州”、“四海”,实即中国;其二,实现了广大区域里经济与政教的一致。各个地区的邦国要向夏王朝进贡赋。夏王朝对于这些邦国赐土、赐姓;其三,重视德行文采。所谓“祗台(以)德先”,有两方面的意思,一方面是如郑玄所云“敬悦天子之德”,另一方面是“赐土姓”时,以德行优者为先。这里所言的“德”当包括着文化礼仪的内容。这些应当就是汉朝时人对于夏王朝历史记忆的主要部分。在这个背景之下,许慎说“夏”为“中国之人也”,意思是夏王朝之人,就是有文采、有德操的中国人。

西周时期,周人自认为是“夏”的继承者,周人自称为“有夏”,称自己居住的地方为“区夏”,可见周人对于“夏”这个称谓的喜爱。周人把“夏”的范围扩展得很大,周人有一首称颂先祖后稷的《思文》诗,内容如下:

思文后稷,克配彼天。立我烝民,莫非尔极。贻我来牟,帝命率育。无此疆尔界,陈常于时夏。

这首诗的意思是说有文德的后稷,能配天命,养育众民,没有一点不尽力。给我们留下宝贵的大麦、小麦,奉帝命而养育。不分你我疆界,布大功于中国。关于《思文》所言“时夏”,后儒或言谓大,不够准确,不若郑笺所释。郑玄说:“陈常于时夏”意即“陈其久常之功于是夏而歌之”,并谓:“夏之属有九。”宋儒朱熹说得更为直接,谓:“陈其君臣父子之常道于中国。”清儒陈奂也说其意谓:“言后稷之功,尽天下之疆界,无有此尔也。”《思文》一诗表明,周人将“时(是也)夏”的范围视为中国的极大范围,疆界不分你、我。由此,我们可以理解汉儒许慎以“中国之人”训释“夏”字的缘由。自西周时期以降,“夏”就是中国,其所指是一个开放型的无有疆界的极大范围。郑玄说夏的范围“有九”,即指《夏本纪》的“九洲”而言。

因为“夏”字本有“大”“美”之因素,所以春秋战国时期,便和“华”字系连,称为“华夏”,意即大美之夏。由此,我们可以想到,周人之所以自称“有夏”,并不是他自认为是夏族的后裔,我们找不到证据,说周族与夏有血缘承继关系,周人自称“有夏”,是高举“夏”这面光荣的旗帜来号令诸族归附,主要是取夏的大美之义,与有荣焉。

我们再来说“华”字。

和“夏”字一样,“华”字的起源和发展也有悠久的历史。学者早曾注意到甲骨文里可能有“华”字。如清末民初学者叶玉森指出:“卜辞 之异体作

之异体作 、与金文旁并合,疑即华字,唯文不多见,辞亦难通,终未敢断定。”。作“

、与金文旁并合,疑即华字,唯文不多见,辞亦难通,终未敢断定。”。作“ ”形的甲骨文字确与金文的华字相类,但亦如叶玉森所言,相关卜辞若读为华,则辞意“难通”,因为现今所见的相关卜辞里,这个字皆用为祈祷之意。这个字当写作

”形的甲骨文字确与金文的华字相类,但亦如叶玉森所言,相关卜辞若读为华,则辞意“难通”,因为现今所见的相关卜辞里,这个字皆用为祈祷之意。这个字当写作 ,《说文》谓其音读为“卉声”,为晓纽字。我们可以作如下的推测,即在甲骨文的时代,

,《说文》谓其音读为“卉声”,为晓纽字。我们可以作如下的推测,即在甲骨文的时代, 字本作草木荣华繁茂之状,初读若卉,在卜辞里用作祈祷之意。到了金文的时代,它写作如下的形状:

字本作草木荣华繁茂之状,初读若卉,在卜辞里用作祈祷之意。到了金文的时代,它写作如下的形状:

显而易见,金文“华”字的上部取甲骨文 、上部表示草木荣华繁茂,又附加“于”为声符,所以“华”为鱼部字,但其声纽仍与甲骨文

、上部表示草木荣华繁茂,又附加“于”为声符,所以“华”为鱼部字,但其声纽仍与甲骨文 字相同(皆作晓纽),这是它所保存的与甲骨文的渊源关系之痕迹。

字相同(皆作晓纽),这是它所保存的与甲骨文的渊源关系之痕迹。

如果说“华”字在甲骨文的时代还没有完全形成的话,那么到了金文时代,它却是确凿无疑地呈现在人们面前,并且使用于彝铭和文献里了。从彝铭来说,“华”字有两类用法,一是,作地名或人名用。如“王在华”、“师华父”、“邾公华”等;另一类是作形容词或动词,如:

(一)王在上侯[居],华祼。

(二)寮女寮奚,[媺]华。

(三)子子孙孙永宝用华。

上引三例彝铭,第(一)例是西周昭王时器,另外两例是西周晚期器。第(一)例意思是说,周王在上侯这个地方驻跸,举行盛大祼礼。祼礼起源很早,西周初年就有成王行祼礼的记载,见于《尚书·洛诰》篇。唐儒孔颖达解释说:“祼者,灌也。王以圭瓒酌郁鬯之酒以献尸,尸受祭而灌于地,因奠不饮,谓之祼。”途中驻跸而行祼礼,铭文特别强调“华祼”。华,《尔雅·释言》“皇也”。《诗经·大雅·皇矣》“皇矣上帝”,毛传:“皇,大。”“华祼”,意即盛大的祼礼。在此不寻常的盛大祼礼受到赏赐,作器者引以为荣。第(二)例铭文记载任王宫小官的名 者接受“天君”(即太后)的命令选取宫中女仆,他完成任务后向天君汇报,所选的“寮女、寮奚”皆“媺华”,天君满意名

者接受“天君”(即太后)的命令选取宫中女仆,他完成任务后向天君汇报,所选的“寮女、寮奚”皆“媺华”,天君满意名 者圆满完成任务,遂予以赏赐。“媺华”的媺,训为美。“媺华”意即美丽光鲜。《尚书·尧典》“重华”,宋儒蔡沈说:“华,光华也。”用今语来说,“媺华”就是光鲜亮丽。第(三)例同铭之鼎有5件,华字皆在铭文末尾,虽有可能用作族氏名称,但也可能连铭文一体,西周彝铭末尾有作“子子孙孙永宝用亯(享)”、“子子孙孙永宝用之”者,“用”字后一字表示用的目的。“用之”即用它;“用享”,即用来宴飨。同例,“用华”,即用来彰显荣华。

者圆满完成任务,遂予以赏赐。“媺华”的媺,训为美。“媺华”意即美丽光鲜。《尚书·尧典》“重华”,宋儒蔡沈说:“华,光华也。”用今语来说,“媺华”就是光鲜亮丽。第(三)例同铭之鼎有5件,华字皆在铭文末尾,虽有可能用作族氏名称,但也可能连铭文一体,西周彝铭末尾有作“子子孙孙永宝用亯(享)”、“子子孙孙永宝用之”者,“用”字后一字表示用的目的。“用之”即用它;“用享”,即用来宴飨。同例,“用华”,即用来彰显荣华。

总之,西周时期,“华”字除作人名地名外,还用作形容词、动词,表示美丽,光鲜、荣耀等意。《诗经·小雅·皇皇者华》“皇皇者华”,即指色彩鲜明辉煌之花。“华”字已是人们形容非常美丽以致盛大辉煌的用词。

战国时人曾慨叹邦国数量锐减,说:“周之所封四(国)百余,服国八百余,今无存者矣,虽存皆尝亡矣。”春秋时期,原有的众多国家,只剩下二百零几个。这表明自西周时期以来,许多小的邦国不断地融汇于大国,但这个进程终西周之世并未完成。进入春秋时期仍然是邦国林立的局面。春秋初年郑国的史官说:“当成周者,南有荆蛮、申、吕、应、邓、陈、蔡、随、唐,北有卫、燕、狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐蒲,西有虞、晋、隗、霍、杨、魏、芮,东有齐、鲁、曹、宋、滕、薛、邹、莒,是非王之支子母弟甥舅,则皆蛮夷戎狄之人也。”25这些国家分布罗列的情况,可谓犬牙交错。这些邦国的族姓,既有姬姓的,也有其它族姓的,如姜姓、子姓、嬴姓、妫姓、姒姓、姞姓、薛姓、己姓、曹姓、芈姓等等。

特别应当提到的是,春秋时期出现了“华夏”的观念。“华夏”一词首见于《左传》襄公二六年,此年蔡国大夫公孙归生向楚令尹子木讲楚材晋用之事,提到成公六年(前585年)晋、楚两国的“绕角之役”,晋军因得原为楚臣的析公的建议,使得“楚师宵溃”,从而使中原诸侯国离楚附晋,造成了“楚失华夏”的后果。“华夏”即指中原诸侯国。“华夏”或简称“华”、“夏”,如,五年晋大夫魏绛论不应当讨伐戎族,因为“劳师于戎,而失诸华”,是得不偿失之事。韦注:“诸华,华夏。”“华”即指“华夏”。再如春秋后期,在齐、鲁两国君主的夹谷之会上,齐国唆使莱国人劫持鲁君,陪同与会的孔子义正辞严地喝退莱人,其言辞中说道“裔(夷)不谋夏,夷不乱华”,是不可冒犯的原则。孔疏:“夏,中国有礼义之大,故称‘夏’;有服章之美,谓之‘华’。华、夏一也。”。“夏”和“华”,皆指“华夏”。

春秋时人在社会观念方面有两个突出的地方,一是将“华”与“夏”系连一起,出现了“华夏”的观念;二是将天下的邦国分为“华夏”与戎狄蛮夷两个类别。专家们的研究一致肯定这两个类别的区分在于文化水平的高低。如钱穆说:“所谓诸夏与戎狄,其实只是文化生活上的一种界线。”又如顾颉刚、王树民先生说:“划分‘诸夏’的主要条件是文化而不是地区、氏族。”这些都是正确的论断。关于春秋时期这些邦国的融汇及华夏族的形成,专家学者进行过很好的研究,这里不再重复,只是强调以下两点。

其一,以“文化”为区分华夏与戎狄蛮夷的界标,是周人文化自信的表现。周文化的特质在于它强调人文精神,创造了礼乐文明。文化,一方面指物质生活的水平程度,另一方面,也是更为重要的方面指人的精神世界,孔子所言“朝闻道夕死可矣”,就把这种精神意义的重要性发挥到了极致。西周王朝以及所分封的诸侯国,其物质生活和精神世界的文明程度要高于戎狄蛮夷之国。所以说,以“文化”为界标,实际上是讲究礼乐文明的周文化的标准,是周人文化自信的表现。

其二,这个界限并非不可逾越。此正如顾颉刚、王树民两先生所说:“当所谓‘蛮夷’国家吸收‘诸夏’国家文化,具有了‘诸夏’国家的条件时,即可进入‘诸夏’的行列,正如‘诸夏’国家在丧失其条件时,即被视为夷狄一样。秦国和杞国是后一种情况的实例,属于前一种情况的则有楚国。”春秋战国的历史进程,从一个角度而言,正如沈长云先生所说:“就是使中原地区的蛮、夷、戎、狄和‘王之支子甥舅’的华夏国家完全融化在统一的华夏文明之中”。这个融汇的过程以文明程度较低的蛮夷学习华夏文化为主流,但华夏诸国亦有不少向蛮夷学习的情况,战国时期赵武灵王的“胡服骑射”就是一个典型。

“中国”一辞最早的文字记载见于西周成王时的青铜器《何尊》铭文。这件青铜器1963年出土于陕西宝鸡贾村,其器造型庄重华丽,通体有四道带勾牙的扉棱,并有浮雕状纹饰(见下图左)。《何尊》腹底有铭文12行,122字(见下图右)。其铭文谓:

唯王初迁宅于成周,复禀武王礼,祼自天,在四月丙戌,王诰宗小子于京室,曰:“昔在尔考公氏,克弼文王,肆文王受兹大命,唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:‘余其宅兹中国,自兹辥民。’”

这段铭文的意思是说:王初在成周营建都城,沿用武王的祭礼,祼祭于天。四月丙戌这天王在京室训诫宗族的年轻人,说道:“从前你们的父亲公氏,能够辅弼文王,因此文王接受了天降的大命,然后武王战胜了大邑商,并且向天下卜告,说:我要在此“中国”定都,从这里开始治理天下之民。

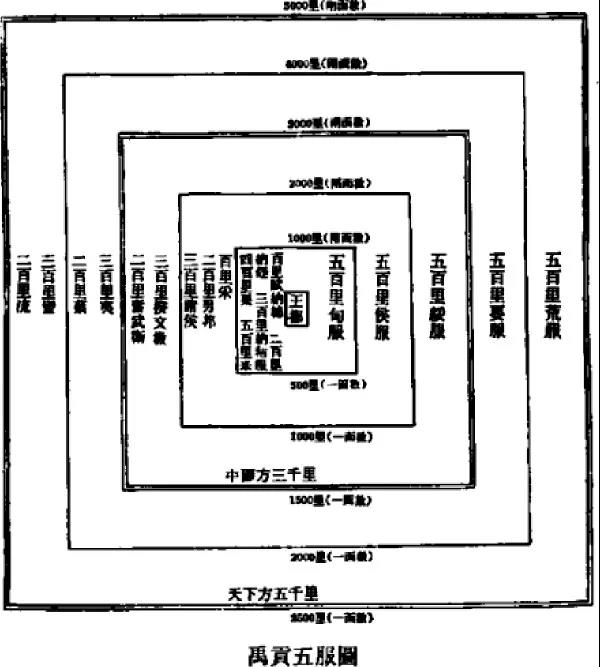

铭文的“宅”字训居。《逸周书·度邑》篇记载,周武王伐纣之后归途到达今豫西一带,说:“自洛汭延于伊汭,居阳无固,其有夏之居。”认为洛水、伊水一带乃夏人旧居,是建都的好地方。《何尊》铭文所言“宅兹中国”,与《逸周书·度邑》篇载所周武王的话,可以相互印证。铭文的“自”当释为“从”,意即从此开始向四方延伸。“中国”可以指黄河中游一带华夏文明的核心地区,但其外延无际,并无一个明确的界限。在周人的心目中,“中国”,实是一个以核心地区为中央并且层层向外展延的地域。西周后期王朝卿士祭公谋父讲中国区域,说:“先王之制,邦内甸服,邦外侯服。侯卫宾服,蛮夷要服,戎狄荒服。”这种以距王畿远近为次第的划分,就是著名的“五服”之制。顾颉刚先生曾经把这种状态,作出图示如下:

这个图示,虽然是想象中的制度,但也反映了周人印象中的“中国”的地理状态,即以作为中央区域的“王畿”为核心的层层展延。在周人的心目中,“中国”并非划地为牢,而是一个开放的状态,这与战国时人的“天下一家”的博大胸怀是一致的。

周代,特别是春秋战国时期,如百川归海般的诸族融汇,是中华民族发展史上特别重要的时期。战国后期的大思想家荀子讲到这个融汇过程时指出,诸族的融汇主要有两方面的因素,一是得益于政治的统一,即“天下为一,诸侯为臣,通达之属,莫不振动从服以化顺之”;二是政治家们的因势利导、具体对待、不求整齐化一的政策,即:“彼王者之制也,视形埶而制械用,称远迩而等贡献,岂必齐哉!”所谓“械用”,唐代学问家杨倞注释荀子此语说:“即《礼记》所谓‘广谷大川异制,民生其间者异俗,器械异制,衣服异宜’也”。可见华夏与蛮夷的区别主要在于民俗、服制、用具等方面。这可以概括为文化的差异,通过不断的交流,相互学习,即可缩小相互间的距离。这里可以举一例以为说明。春秋中期,作为华夏诸国首领的晋国正卿范宣子以泄密之罪要逮捕戎族首领名“驹子”者,戎子驹支据理力争,他说作为“四岳之裔胄”的戎族开辟晋土,“除翦其荆棘,驱其狐狸豺狼”,并且臣服于晋,成为晋的“不侵不叛之臣”,与晋一起军事行动,“譬如捕鹿,晋人角之,诸戎掎之,与晋踣之”,一起奋斗。并且,“我诸戎饮食衣服不与华同,贽币不通,言语不达,何恶之能为”,如何能泄密呢?一番铿锵有力的言辞之后,戎子驹支“赋《青蝇》而退”,《青蝇》是《诗经·小雅》中的一篇,戎子驹支取其中的“岂弟君子,无信谗言”之句,让晋卿不可听信谗言,可见他对于《诗经》是很熟悉的,他赋诗言志的水平,不在华夏诸国贵族之下。他所说的与“华夏”“言语不达”只是一个机智的托辞。这是春秋时期诸少数族共同发展的实例,也是戎狄蛮夷之国趋向华夏文化的一个比较典型的例子。

春秋战国时期的“华夏”与“中国”的观念是等同的,正如我们前引宋儒朱熹所讲的“夏”即“中国”。唐儒孔颖达也认为:华夏与中国实指相同,他说:“华、夏,皆谓中国也。中国而谓之华夏者,夏,大也,言有礼仪之大,有文章之华也。”所以“华夏”,简言之,即光荣伟大的诸族的合称。关于“华夏”所含有的伟大、广大之意,汉代的政论家荀悦说:“《春秋》之义,王者无外,欲一于天下也……王者必则天地,天无不覆,地无不载,故盛德之主则亦如之。九州之外,谓之藩国,蛮夷之君,列于五服。”可以说,“华夏”观念从一开始就不是一个固定不变的封闭的观念,而是一个开放的、充满自信的,有博大襟怀的、不断发展的观念。这种观念成为古代中国一个很长时段里人们的共识。春秋战国时期,“华夏”的比较高度的文明与文化,具有巨大的吸引力,许多邦国部落的逐渐融入,给“华夏”注入新的活力。这个时期,“华夏”的不断进步与发展,为多民族的统一的秦汉王朝的建立奠定了坚实的基础。

魏晋时期,华夏之称逐渐演化为“中华”。“中华”这一观念首见于东晋刘宋时期的裴松之为《三国志》所作的注语里,他说:“高吟俟时,情见乎言志气所存,既已定于其始矣。若使游步中华,骋其龙光,岂夫多士所能沈翳哉。”到了唐代,中华一词普遍行用,如唐代诗人每以“中华”自豪,如“明时无外户,胜境即中华”、“冠冕中华客,梯航异域臣”、“异域东风湿,中华上象宽”等等。唐太宗贞观年间,皇家武舞的歌辞,有“中华乱无象”之句,称中华大地混乱,得唐高祖、太宗之力而“鼎祚齐天壤”。唐代开元二十五年(公元738年),玄宗对即将赴任新罗的使臣说:“新罗号为君子之国,颇知书记,有类中华。”将唐王朝时期的中国称为“中华”。

“中华”一词,实取“中国”、“华夏”两词各一字组合而成,意即居于中国的光荣伟大的诸族,也可以说是居于中国的大美诸族。特别要注意的是,唐代已经在其法律文件里正式界定了“中华”一词的准确意义。《唐律疏议》讲依法律规定妇人犯流放罪者,“纵令嫁向中华,事发还从配遣”,元代王元亮重编的《唐律释文》解释唐律所言“中华”之意是:“‘中华’者,中国也。亲被王教,自属中国。衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼义,故谓之‘中华’。非同远夷之俗,被发左衽,雕题文身之俗也”。唐代关于“中华”的认定,所取的依然是自古以来所释“华夏”的文化习俗的标准。

清末以降的思想家们多以“中华”和“中华民族”自励,如梁启超、杨度、章太炎等多次讲到关于中华民族复兴的问题。此正如郑大华先生所指出的,“他们不仅认识到了‘中华民族’的‘多元一体’的民族特征,而且已经初步具有了‘中华民族’是中国境内各民族共同称谓的思想。”孙中山就任中华民国临时大总统以后,于1912年1月5日发布《对外宣言书》,首次以政府文件的形式肯定“中华民族”的称谓,指出:“吾中华民族和平守法,根于天性,非出于自卫不得已,决不肯轻启战争。”“中华民族”的称谓于此庄严地出现于国家的官方文件中,并且,郑重宣告于世界。

总之,“中华民族”观念的形成,可谓渊远流长。生活在中国土地上的各族从新石器时代开始,就通过不断的交往,开始了相互融汇的过程,并且在传说时代形成了我国古代部族的“三个不同集团”,“此三集团对于古代的文化全有像样的贡献”。后来又演变为以夏、商、周族为核心的族群,到了春秋战国时期,以周文化为核心又形成了华夏与戎狄蛮夷并峙的局面,历时近千年之久这个融汇过程到了秦汉时期进入新阶段,大一统的政治使得国家安全有了基本保障,各族融汇过程加快,魏晋隋唐时期,“中华”一词逐渐代替“华夏”成为中国各民族的集合称谓。近代以来“中华民族”之称深入人心。“中华民族”这一观念的形成,是一个从滥觞、蒙笼到完备、准确的过程。魏晋以降,人们为“中华”而自信;近代以来,各个民族、各个社会阶层的人们无不为“中华民族”这一个庄严的称谓而自豪和骄傲。